←回上一頁

你也是高風險族群嗎?心血管病每22分鐘奪1命 醫師教你自保關鍵

圖/示意圖

圖/示意圖

心臟疾病正悄悄威脅國人健康!根據衛福部統計,台灣平均每22分鐘就有1人死於心血管疾病,死亡率僅次於所有癌症加總,若單就單一疾病分類,心血管問題早已高居死因榜首,成為不折不扣的「隱形殺手」。

在健康節目《健康大錢線》首集播出中,主持人錢怡君特別邀請了台安醫院心臟外科主任袁明琦醫師擔任專家來賓,他強調:「早期預防與症狀警覺,是拯救生命的關鍵。很多猝死並非無徵兆,只是被忽略了。」

心血管疾病包含常見的心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風等,其特性往往是「來得又急又快」,導致猝死的比例極高。袁醫師指出,現代人生活壓力沉重、作息混亂,加上高鹽高油的飲食習慣,都是讓血管悄悄受損的溫床。若再加上忽略服藥與疏於健康檢查,更讓風險大幅上升。

▲心臟疾病正悄悄威脅國人健康!根據統計,台灣每22分鐘就有1人因心血管疾病死亡,顯示此類疾病已超越多數單一癌症,成為國人主要死因之一。台安醫院心臟外科主任袁明琦醫師在《健康大錢線》節目中強調,早期預防與警覺症狀是救命關鍵。(圖/截自於健康大前線)

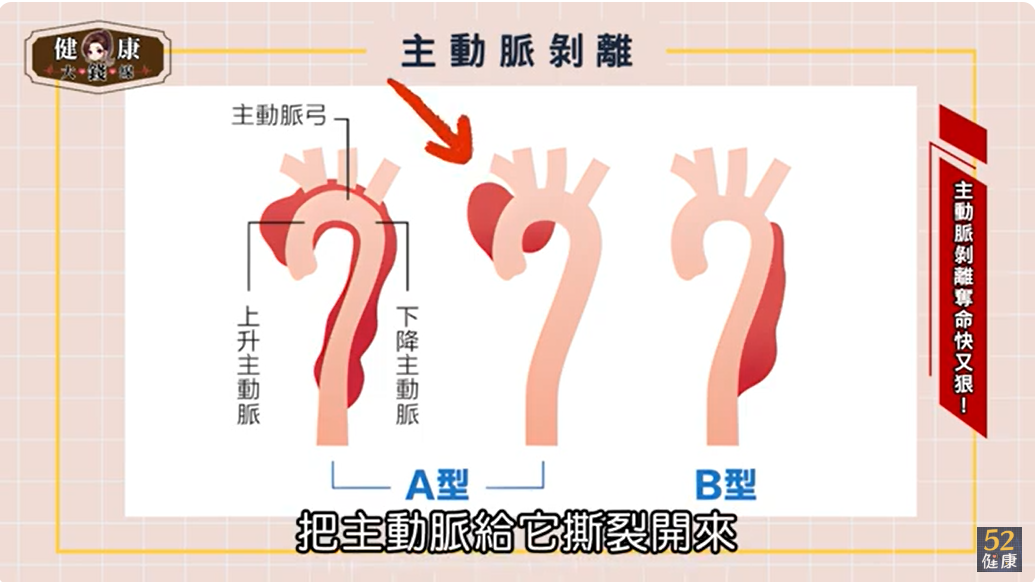

以近期引發社會震驚的案例為例,前交通部長郭瑤琪因「主動脈剝離」急性發作、緊急送醫後仍不幸辭世。袁醫師說明,主動脈是人體最主要的大血管,由內膜、中層及外膜三層構成,一旦血壓劇烈上升,便可能造成血管內膜破裂,導致血液灌入血管壁夾層,形成所謂「主動脈剝離」,其中若為A型(血液向心臟方向撕裂),極可能在短時間內致命,送醫後的存活率也僅有約五成。

「這種疾病就像吹破的氣球,來得非常快,沒有任何預兆也來不及補救,」袁醫師指出,溫差變化大、情緒波動、長期壓力及失眠等狀況,都是血壓瞬間升高的潛在誘因。他提醒,有高血壓、高血脂、高血糖等三高族群者,或家族中有心臟病史者,更應提高警覺。

除了主動脈剝離,心肌梗塞也是常見的致命心血管疾病。初期可能表現為胸悶、壓迫感、噁心、冒冷汗等非特異性症狀,往往被誤認為胃食道逆流或疲勞。「不要等到真的倒下才發現問題,任何不尋常的胸口不適,都應儘速就醫。」

袁醫師強調,心血管疾病並非老年人才會得,近年已有不少中壯年人甚至年輕人也成為受害者,猝死事件層出不窮。要有效預防,關鍵在於自我健康管理與風險辨識。他呼籲,高危險族群應定期量血壓、檢查膽固醇與血糖數值,並與醫師討論藥物調整或進一步檢查的可能性。

「最怕的就是鐵齒!」袁醫師語重心長地說:「不要認為自己年輕或平常沒事就掉以輕心,該做的檢查要做,該吃的藥要吃,這是對自己和家人最基本的責任。」

他也提醒,家中若有長者或本身就是高風險族群,建議備有阿斯匹靈、舌下含片與基本止痛藥,並熟記急救原則與緊急聯絡方式。「心臟疾病不是『會不會』,而是『什麼時候』會發作,平日多一分準備,就能少一分遺憾。」

👉 想了解更多心臟病防治知識與自救關鍵?歡迎點選連結收看完整節目:《健康大錢線》第1集專訪袁明琦醫師

🔗 https://youtu.be/aqu9O81HYlI?si=2HegdrNnQ6QESpqI

Copyright © 2022 好好聽文創傳媒股份有限公司 All Rights Reserved.