←回上一頁

拍賣官開講囉/一顆橄欖核逆轉命運!宮廷南匠陳祖章憑微雕打動乾隆

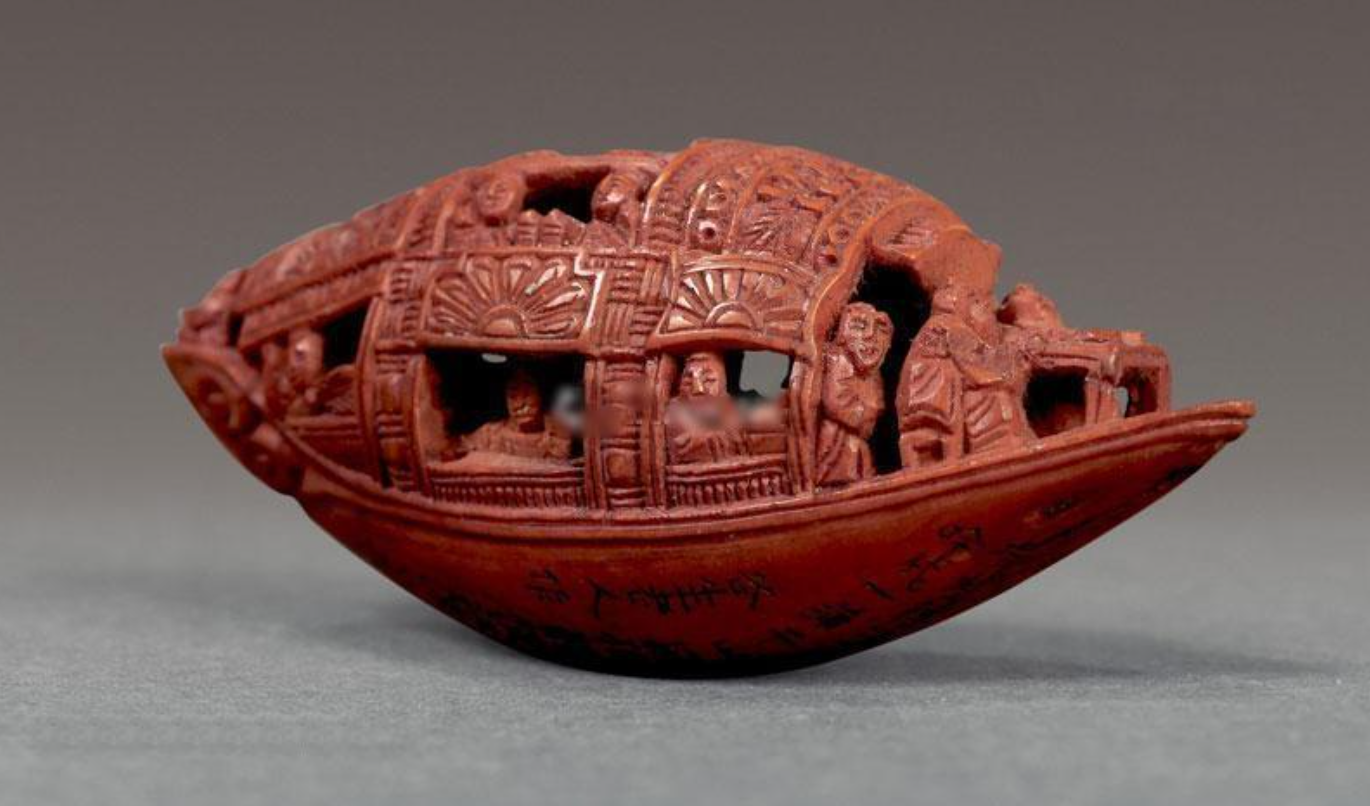

清 陳祖章 雕橄欖核舟。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

清 陳祖章 雕橄欖核舟。(圖片來源: 國立故宮博物院 OPEN DATA)

宮廷微雕絕藝:《清乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟》探微

清代乾隆年間,一位來自廣東的宮廷匠人陳祖章,以一枚橄欖核,雕刻出一艘細緻入微、如詩如畫的核舟作品,題材取自蘇東坡《後赤壁賦》中的赤壁夜遊場景。這件作品不僅展現中國微雕藝術的高峰,也見證了一位南匠從低薪默默無名,到獲皇帝賞識的傳奇經歷。

微雕藝術:化腐朽為神奇的中國工藝

核雕,又稱果核雕刻,是中國傳統雕刻工藝的重要一支。工匠以杏核、梅核、胡桃核、櫻桃核乃至橄欖核為素材,在小如拇指的果核上雕琢人物、風景、器物,展現「微中見大」的藝術巧思。橄欖核質地堅韌、形狀修長,是最受青睞的雕刻材料之一。

核雕藝術興起於宋代,明代臻於成熟。據傳明代名匠夏白眼曾於一枚橄欖核上雕出16名表情各異的嬰兒,工藝之細令人稱奇。核雕不僅為文人雅士所愛,也常成為收藏珍品。

文學與工藝的結合:從《核舟記》到陳祖章

陳祖章的作品靈感來自明代文學家魏學洢所撰《核舟記》,記述雕刻師王叔遠將蘇東坡夜遊赤壁場景雕於橄欖核舟上的作品。魏氏以細膩筆觸描述小舟中五人八窗、船篷船槳、題字篆章等,其技藝巧奪天工。這篇短文後來成為國文課本中的經典範文,也讓橄欖核舟的藝術形象深入人心。

宮廷工匠陳祖章與乾隆帝的賞識

1737年,來自廣東的橄欖核運抵北京紫禁城造辦處,老匠人陳祖章迎來了命運的轉折點。這位眼疾纏身、薪資僅白銀三兩的南匠,在仔細端詳這批故鄉來的橄欖核後,決心全力一試。他精心雕琢出一艘橄欖核小舟,工藝之精令人驚嘆。

此舟長3.4公分,高1.6公分,內外結構精細。人物有蘇東坡、佛印、黃庭堅等八人,坐姿、神情、服飾各異,生動展現夜遊赤壁的詩意氛圍。艙內桌椅、杯盤、門窗開闔皆可操作,舟上更刻有《後赤壁賦》全文共三百餘字。雕刻風格融合宋代生活細節與文人情趣,氣韻生動,細節考究。

作品完成後呈送乾隆皇帝,深獲讚賞,陳祖章因此破格升薪至造辦處工匠最高的十二兩白銀,從此聲名大噪。

核雕與宮廷雅趣:文玩核桃的興盛

除了橄欖核舟,核桃雕亦為古代上流社會的流行「文玩」。文玩核桃歷史可追溯至漢代,至明清尤為盛行。皇帝、王公貴族、文人雅士競相把玩,不僅視為手中藝品,更兼具按摩健身之效。特別是明熹宗朱由校,更以自製核桃雕為樂,甚至販售於市。

在清末,玩核桃風氣進一步普及,京城俗語稱:「貝勒手上有三寶:扳指,核桃,籠中鳥」,可見其文化地位之高。

市場價值與稀有性

現今市場上,清代核雕作品罕見。2016年北京翰海拍賣會上,一件清代橄欖核雕自人民幣一萬元起拍,最終以逾十一萬元成交。然而與陳祖章的立體微雕作品相比,該拍品僅為平面雕刻,無法開合,技藝差距顯著。至今,市面尚未出現能與陳祖章作品媲美之作,突顯其藝術價值與歷史地位。

結語

《清乾隆二年 陳祖章 雕橄欖核舟》不僅是微雕藝術的結晶,更是一段跨越工藝、歷史與文學的文化傳奇。在方寸之間,匠心獨運;在雕痕之中,蘊藏千古風雅。

想了解更多,請點以下連結,【87-清 陳祖章 雕橄欖核舟】。

https://www.provoice.tw/podcast/episode?id=d0c7621b-177d-4b05-845a-2f98df9c453c

Copyright © 2022 好好聽文創傳媒股份有限公司 All Rights Reserved.